こんにちは。スポーツ栄養士の盛岡です。

最近はテレビや雑誌でちらほら「クエン酸に疲労回復効果はない」と言われるようになりました。

昔からクエン酸といえば疲労回復が期待できるとされており、アスリートを対象にしたサプリメントやスポーツドリンクも多数市場に出回っています。

ではなぜ今になって効果なしと言われるようになったのでしょうか?今回はクエン酸による疲労回復効果は嘘なのかどうか、考えてみたいと思います。

目次

クエン酸による疲労回復効果の考察

国立機関の評価は「効果なし」

栄養成分の有効性や安全性は、1つ2つの実験結果から判断すべきものではありません。同じ成分でもちょっとした条件の違いで、全く異なる結論になることがあるからです。また、動物ではなくヒトを対象としたものなのか、十分な数の被験者がいるのかなどの実験の質も重要です。

こういった検証は複数の専門家が精査して行います。

そこで有効性について判断する際には、過去の複数の研究結果を統合して分析した上で栄養成分や食事方法について情報提供を行っている、「国立健康・栄養研究所」という機関の評価が最も信頼できます。

この機関ではクエン酸について、以下のように述べています。

俗に、「疲労回復によい」「筋肉や神経の疲労予防によい」などと言われているが、ヒトでの有効性については、信頼できる十分なデータが見当たらない。

引用:クエン酸の素材情報データベース

やはり「効果がない」という見解のようです。

確かによく考えてみれば、アリナミンなどの疲労回復系の医薬品はビタミンB1などが有効成分となっています。クエン酸が有効成分となっている医薬品やトクホは1つもありません。

疲労回復にいいという理由は何だったのか

ではそもそもなぜクエン酸は疲労回復にいいと言われていたのでしょうか?その理由は次の2つです。

①”疲労物質”の乳酸を除去すると考えられていたため

理由の1つはクエン酸が疲労物質である乳酸を除去すると考えられていたためです。

乳酸は激しい運動をしたときに急激に筋肉に蓄積することから、長い間疲労物質であるとされてきました。

しかし運動後に筋肉中にたまった乳酸は疲労物質ではなく、むしろエネルギー源として利用される物質で、疲労回復にもよいという説が現在では有力です。

②クエン酸回路の代謝産物であるため

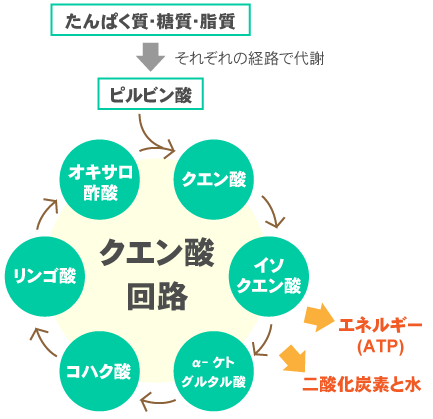

もう1つの理由は、クエン酸はエネルギーを生み出すための代謝経路である「クエン酸回路(TCA回路)」の代謝産物であるためです。

クエン酸回路とは、普段の生活や有酸素運動のときに行われる代謝で、糖質や脂質・たんぱく質をもとに作られたピルビン酸という物質から、最終的に二酸化炭素と水、そして「ATP」というエネルギー物質を生み出します。

クエン酸回路という名前にもなっている通り、クエン酸はその代謝のはじめに生成される物質で、そのためクエン酸を摂取すればこの代謝が活性化するのではないかという理論です。ありえそうな理論なのですが、これには1つの疑問が残ります。それは、クエン酸は口から摂れば摂るほど本当に代謝が活性化されるのかという点です。

糖質やたんぱく質やビタミンB1は食事内容によって不足することはあるため、これらの摂取量が少ないと疲労の回復が遅れますが、クエン酸は体の中で合成できる物質のため、そもそも不足することはありません。

また、運動によって枯渇したグリコーゲンや損傷した筋肉は、クエン酸だけで回復するわけではなく、代謝の中間にあるクエン酸だけが増えても、代謝が活性化されるのかは分かりません。

陸上のリレーで例れば、第3走者がいなかったら第2走者の人はバトンを渡せません。しかし、第3走者(クエン酸)がいないという状況はないですし、反対に第3走者だけが4人も5人もいても意味がないのです。

したがって、理論上でもクエン酸摂取で疲労回復できるのかは怪しいところです。

今後また理論がくつがえる可能性もなくはない

ただ、効果がないというのも、あくまで”現状の研究データでは”です。新たな研究から「やっぱり疲労回復にいいんじゃないの?」となる可能性もあります。

昨年(2016年)には、ポッカサッポロフード&ビバレッジ社が「レモンの元気」というクエン酸配合の商品で、疲労回復効果の表示を機能性表示食品として認められています。

許可された表示は以下の通りです。

本品にはクエン酸が含まれます。クエン酸は継続的な飲用で日常生活や運動後の疲労感を軽減することが報告されています。

「機能性表示食品」とは、事業者の責任で、科学的根拠を基に商品パッケージに効果効能を表示するものとして、消費者庁に届け出られた食品です。医薬品やトクホと比べると科学的根拠のレベルは低いのですが、全く根拠がなかったら受理されません。

また、運動後に糖質と同時にクエン酸を摂取することで、筋肉のグリコーゲンの回復に有意な上昇を確認したという報告も確かにあります1)2)。

クエン酸は安全性の高い成分とされていますので、商品に配合されているからといってわざわざ避ける必要はないかと思います。

もし今日まで疲労回復にいいと信じて利用していて、サプリやスポーツドリンクなどで体感も得られていたのであれば、そのまま信じて飲み続けてもよいではないでしょうか。仮に思い込みによるプラシーボ効果であったとしても、良い体感が得られたのであれば何の問題もありません。

飲料や苦味の強いBCAAサプリなどでは、クエン酸は酸味の味付けの目的も兼ねて使われていることも多いです。クエン酸配合と書かれてあったら、「疲れもとれるかも♪」程度のポジティブさで利用した方が、体にもよいでしょう。

アスリートに嬉しい効果はある

クエン酸で疲れがとれるかは怪しいという結論になってしまいましたが、実は疲労回復は別として、クエン酸をとるメリットは他にもあります。

それはクエン酸は鉄分とキレート(結合して安定化)する性質があり、鉄分の吸収を高めてくれるという役割です。

大豆や野菜などの植物性食品に含まれる鉄分は「非ヘム鉄」という種類の鉄分で、体内の吸収率が2~5%と非常に低いのですが、食事中やその前後でクエン酸もとることで、この吸収率が高まるのです。

アスリートは鉄分不足による貧血が起こりやすいため、これは嬉しい働きではないでしょうか。

まとめ

- クエン酸の疲労回復効果は、今のところ十分な科学的根拠がない

- 安全性は高いため、プラシーボ効果も含め体感が得られているのであれば利用し続けてもよい

- 疲労回復効果は別として、鉄分の吸収をよくする効果はあるので、アスリートにとって摂取するメリットはある

参考文献

木元幸一・後藤潔 編:「生化学」.建帛社,2009.

消費者庁:機能性表示食品の届け出情報検索 https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc02/?recordSeq=41611290150200

(独)国立健康・栄養研究所:素材情報データベース http://hfnet.nih.go.jp/contents/detail25.html

1) Saitoh S et al.: Enhanced glycogen repletion in liver and skeletal muscle with citrate orally fed after exhaustive treadmill running and swimming. J Nutr Sci Vitaminol, 29: 45-52, 1983.

2) Fushimi T et al.: The efficacy of acetic acid for glycogen repletion in rat skeletal muscle after exercise. Int J Sports Med, 23: 218-222,2002.