こんにちは。管理栄養士の盛岡(@athtrition_jp)です。

オフシーズンでは基礎体力や筋力を付けるためのトレーニングに励むことになりますが、なかなか体重が増えなくて悩んでいる選手も多いのではないでしょうか。

筋トレをしている方やアスリート、ボディビルダーなどが筋肉量を効果的に増やすためには、限界まで追い込む(オールアウトさせる)トレーニングだけでなく、損傷した筋肉に超回復を起こさせるための食事の増量が欠かせません。

また一方で、アスリートにとっては競技力の向上が増量の目的なので、余計な脂肪はできるだけ付けないように注意する必要もあります。

今回は効率的に筋肉をつけるための、増量期の食事方法についてご説明いたします。

目次

増量期の摂取カロリー

体重の増減は摂取エネルギーと消費エネルギーのバランスによって決まりますので、増量するためには消費エネルギーよりも多くの摂取エネルギーをとらなければ、どれだけトレーニングをしても体重は増えず、筋力アップも効果的にできません。

国際オリンピック委員会(IOC)のスポーツ栄養コンセンサスでは、筋肉をつけるためには適切なエネルギー量を摂取する必要があり、そのために炭水化物(糖質)やたんぱく質を豊富に含む食品を摂取することを推奨しています。

また、オーストラリア国立スポーツ研究所(AIS)は、効果的な増量のためには1日あたり少なくとも500~1,000kcal分のエネルギーを多くとる必要があるとしています。

関連記事:アスリートに必要な摂取カロリー ›

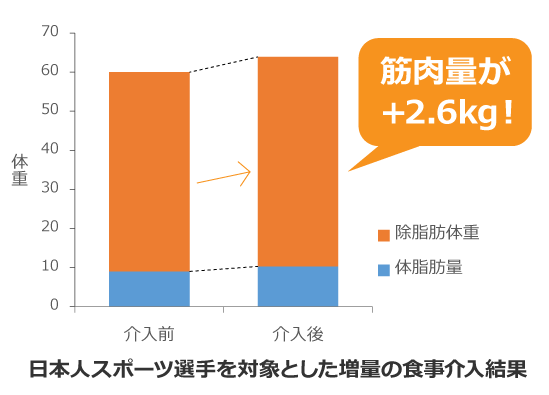

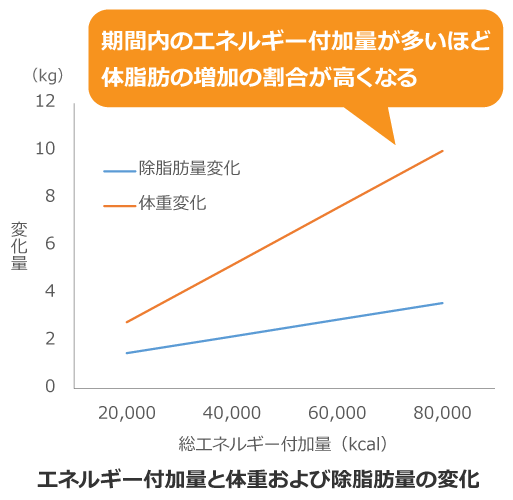

下のグラフ1)は日本人スポーツ選手を対象に実施された食事介入研究の結果です。いつもの食事に加え1日あたり1,000kcalのエネルギー付加を12週間にわたって行ったところ、体重は3.8±1.3kg、除脂肪体重は2.6kg±1.3kgそれぞれ有意に増加しましたが、体脂肪量については有意な増加は見られなかったことが報告されています。

除脂肪体重とは

体重において、体脂肪以外の、筋肉や骨、内臓などの総重量のこと。成人において除脂肪体重の増加はほぼ筋肉量の増加と考えてよいでしょう。

増量の食事では摂取エネルギーが消費エネルギーよりも多い状態のため、消費されなかったエネルギーが体脂肪ではなく筋肉の合成に使われるよう、十二分にトレーニングで負荷をかけることが前提となります。

また、筋肉に比べて体重は増加しやすく、1日のエネルギー付加量が多くなるほどその差は大きくなります。下の2)グラフは一般人を対象とした研究の結果になります。体重の増加に対して除脂肪体重の増加のしかたは緩やかで、エネルギー付加量が多くなるほどその関係を示す直線は開いていることが分かります。

体脂肪の増加をできるだけ少なくしたい場合には、300~500kcal程度のエネルギー付加から始めて様子を見るとよいでしょう。

間食で食事回数を増やす

激しいトレーニングでは食欲が落ちることがあり、毎日の食事を食べきるだけでも苦労している方も多いでしょう。増量のために1回の食事量をさらに増やすとなると、精神的にも苦痛ですし体の消化にも負担がかかります。

そんなときには昼間や夕食後に間食を上手く取り入れて、摂取エネルギーを増やすようにするとよいでしょう。おにぎりやパンだけでなく、カステラやあんパンなどの和菓子は脂肪分が少なくて高糖質なので、手軽にエネルギーを補えるのでおすすめです。

関連記事:アスリートの間食の選び方 >

増量期のたんぱく質の摂取量

増量するためには筋肉を構成するたんぱく質も十分に摂取する必要があります。

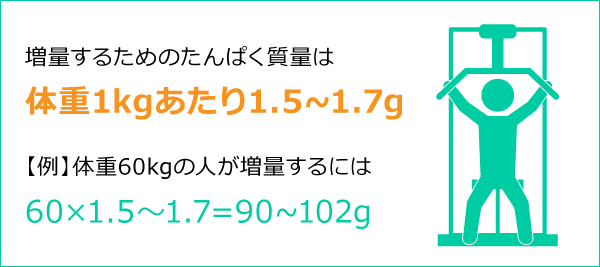

通常、体の筋肉量を維持するために1日に必要なたんぱく質量は体重1kgあたり0.8~1.0gになりますが、アスリートや筋トレで増量を行う人には、およそ倍量の体重1kgあたり1.5~1.7gを摂取するとよいでしょう。

また、効果的な超回復を起こすためには、摂取する量だけでなくタイミングも重要です。トレーニング直後は筋肉の合成がもっとも促進されるので、できるだけ速やかに栄養補給を行いましょう。

関連記事:筋肉をつける運動後の食事 >

ただし、たんぱく質は摂れば摂るほどいいというものではありません。摂り過ぎると余計な体脂肪の蓄積や体内のカルシウム排出などにつながってしまいますので注意が必要です。

脂肪分の摂り過ぎに注意

いくら食事量を増やさないといけないからといっても、油っこいものを増やしてよいわけでは当然ありません。

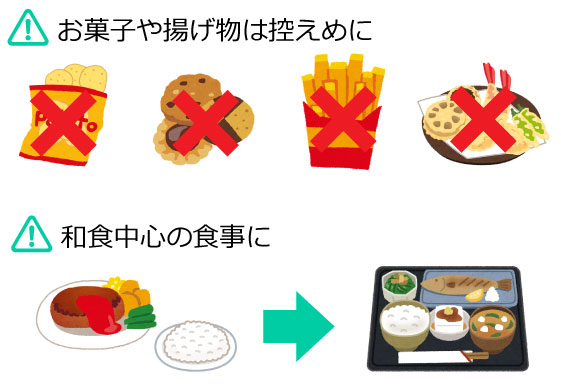

「日本人の食事摂取基準(2015年版)」では脂質のエネルギー比率は全体の20~30%を目安としており、増量中においても、特別少なくする必要はありませんが、30%は上回らないように注意する必要があります。

脂質の摂取量を計算するのは難しいですが、チョコレートやスナック菓子などのお菓子や揚げ物・炒め物は控えめにしてください。

また外食ではできるだけ脂質の少ない和食のメニューがおすすめです。

関連記事:減量期の低脂肪な食事メニュー選び >

増量のための食事メニュー

バランスよく食事量を増やす

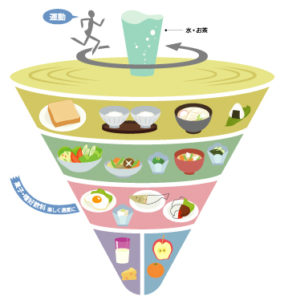

増量するためといっても、ごはんだけをたくさん食べたり1日に何回もプロテインを飲んだりすると、栄養バランスが崩れてコンディションの悪化や脂肪の蓄積を招く恐れがあります。

増量するためのメニューを考える際には、炭水化物源としてはごはんやパンなどの主食やバナナやリンゴなどの果物、たんぱく質源としては肉や魚・卵・大豆を使った料理の主菜と牛乳・乳製品から、それぞれバランスよく増やすことが大切です。

また、できればサラダや汁物などの副菜も多めにとるようにしましょう。副菜はエネルギー源にはあまりなりませんが、多くの栄養素を代謝するにはビタミン・ミネラルの摂取量を増やすことも必要です。

主食・主菜・副菜といったこれらの料理区分は、厚生労働省と農林水産省が策定した「食事バランスガイド」をもとにしています。

各料理区分の役割や、具体的な食事量について詳しくは「アスリート版食事バランスガイド」をご参照下さい。

エネルギー付加500kcalの食事メニュー

下記の表では各料理区分の、食事バランスガイドで換算したときの増加分と、具体的な食べ物に換算したときの増加分を記載しています。それぞれの食品からバランスよく栄養補給をしましょう。

| 500kcal分のエネルギー付加に必要な食事量 | ||

| 食事バランスガイド | 食べ物に換算した量 | |

| 主食 | 1~2つ | おにぎり1~2個 ロールパン2~4個 うどん1杯 |

| 主菜 | 1~2つ | 卵1個 納豆1パック・冷奴1個 肉・魚のおかず1品 プロテイン1回分 |

| 副菜 | 0~2つ | おひたし1品 煮物1品 野菜炒め1品 |

| 牛乳・乳製品 | 1~2つ | 牛乳100~200cc ヨーグルト1個 6Pチーズ1個 |

| 果物 | 0~1つ | バナナ1本 みかん1個 りんご1/2個 |

増量期の食事内容の例

メニュー例として、1日3,000kcalの食事をとっている方が、3,500kcalに増量させるための追加の食事を記載いたします。

| 3,000kcalの食事 | 3,500kcalへの展開 | |

| 朝食 | ごはんやや大盛り200g 納豆 目玉焼き 茹でブロッコリー +マヨネーズ ヨーグルト みかん (730kcal) |

|

| 昼食 | ごはん大盛り250g チンジャオロース ほうれん草のごま和え ポテトサラダ (860kcal) |

|

| 間食 | あんパン (280kcal) |

|

| トレーニング直後 | 牛乳+プロテイン (220kcal) |

バナナ1本 (+100kcal) |

| 夕食 | ごはん大盛り250g サバの煮付け アスパラとキノコのソテー ひじきの煮物 ミネストローネ (900kcal) |

牛乳1杯 ひじきの煮物を大盛りに (+160kcal) |

| 補食 | ホットドッグ1個 (+310kcal) |

|

| エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 |

2,990kcal 111g (15%) 94g (28%) 416g (57%) |

3,560kcal 132g (15%) 119g (30%) 489g (55%) |

増量期にはプロテイン摂取も便利

増量期に限りませんが、筋肉を効率的に増やすためにはプロテインの摂取もタンパク質補給に便利です。

運動後の体は筋肉の合成と分解が最も促進されており、このタイミングでできるだけ早く糖質とたんぱく質を補給することで、筋肉の分解を最小限に抑え、効果的な筋肉の合成を手助けします。

とはいえ、運動後に肉や魚を食べるということは現実的にはなかなかできません。そんなときの手軽なたんぱく質源として、プロテインは水や牛乳に混ぜるだけなのですぐに摂取できて重宝します。

また、プロテインは食べ物と比べると脂肪分が少ないので、余計な体脂肪がつきにくいというメリットもあります。

まずは食事量を増やすことが基本ですが、運動直後の栄養摂取には適宜活用するとよいでしょう。また、朝食が少ない方には朝のたんぱく質源として摂取するのもおすすめです。

まとめ

- 効果的な増量には、いつもの食事に加えて500~1,000kcalのエネルギー付加がよい

- ただし、摂取カロリーを増やすために脂肪分の多い食事をとるのはだめ

- たんぱく質は体重1kgあたり1.5~1.7gをとろう

- 間食を上手く取り入れつつ、色々なものを食べて摂取エネルギーを増やそう

- 運動直後のたんぱく質摂取にはプロテインが便利である

参考文献

菱田明・佐々木敏 監修:「日本人の食事摂取基準(2015年版)」.第一出版,2014.

日本栄養士会 監修:「『食事バランスガイド』を活用した栄養教育・食育実践マニュアル」.第一出版,2011.

田口素子・樋口満 編:「体育・スポーツ指導者と学生のためのスポーツ栄養学」.市村出版,2014.

1) 永澤貴昭ほか:競技者の増量に適した食事方法の検討. 日本臨床スポーツ医学会誌, 21(2):1-9, 2013.

2) Forbes GB: Influence of nutrition. In: Forbes GB: Human body composition: growth, aging, nutrition and activity. Springer-Verlag: New York,pp209-247, 1987.