こんにちは。スポーツ栄養士の盛岡です。

「アミノ酸スコア」という言葉をご存知でしょうか?

食品のたんぱく質を構成しているアミノ酸が、どれだけバランスよく含まれているかを表しており、アミノ酸スコアの最大値である100の食品を一般的に「良質なたんぱく質」といいます。

関連記事:良質なたんぱく質が含まれている食品 ›

栄養学に興味のある方は「アミノ酸スコア」について調べたことがあるかもしれませんね。

ネットで検索するとアミノ酸スコアの一覧表のページなどが表示されますが、大豆のアミノ酸スコアが「86」と書かれてあったり「100」と書かれてあったりして、「どっちなの?」と思いませんでしょうか。

今回は大豆の正しいアミノ酸スコアと、同じく大豆から作られている納豆・豆腐・豆乳のアミノ酸スコアについてご説明いたします。

目次

大豆のアミノ酸スコア

冒頭の質問についての回答は、

大豆のアミノ酸スコアは100で、したがって答えは「◯」です。

結論からいいますと「大豆のたんぱく質は良質なたんぱく質である」ということになるのですが、「86」というアミノ酸スコアはデマというわけでもありません。

1973年の基準では大豆のアミノ酸スコアは86だった

アミノ酸スコアはもともとFAO(国際連合食糧農業機関)とWHO(世界保健機関)が1973年に定めたたんぱく質の評価基準で、この当時の基準値では大豆のアミノ酸スコアは86だったのです。

そして1985年になるの各アミノ酸の基準値が変更され、このときの基準から大豆のアミノ酸スコアは100となりました。

大豆にはもともと「メチオニン」という必須アミノ酸がやや少なめで、1973年版の方はメチオニンの基準値がとても高かったのです。

| メチオニンの基準値 (窒素1gあたり) |

|

| 1973年 | 1985年 |

| 220mg | 160mg |

ではなぜこんなに基準値が異なるのかといいますと、昔からのたんぱく質の評価指標であったたんぱく質効率(PER)という指標が関係しています。

たんぱく質効率とは、成長中の動物に与えたタンパク質1gで体重が何g増加したかを示す値なのですが、これがラットを対象に行われていたため大豆たんぱく質の過小評価につながってしまいました。

といいますのも、ラットは体毛の増加のために、ヒトよりはるかに多くのメチオニンを必要とするからです。

1985年からは大豆のアミノ酸スコアは100に

そこで1985年はさらに学術的な進歩が加味され、FAOとWHOにUNU(国連大学)を加えた合同特別委員会は、人間に必要なアミノ酸の量、すなわちアミノ酸評点パターンを乳児・2~5歳・10~12歳・成人の4グループに分けて発表しました。

そしてこれら全ての年代層で充足できるようにアミノ酸の基準量を改訂し、大豆もこの1985年からアミノ酸スコアが100とされるようになったのです。なお1989年にも再度検討会議が開かれ、その際にも1985年の基準値が適当であるという再確認がなされています。

現在は加工食品の栄養成分の分析などを行っている「日本食品分析センター」のような機関でも、1985年版の基準値をもとに評価するのが一般的です。ちなみに管理栄養士の国家試験でも、大豆のアミノ酸スコアは「100」と答えないと不正解となります。

1990年には消化吸収率も加味されるように

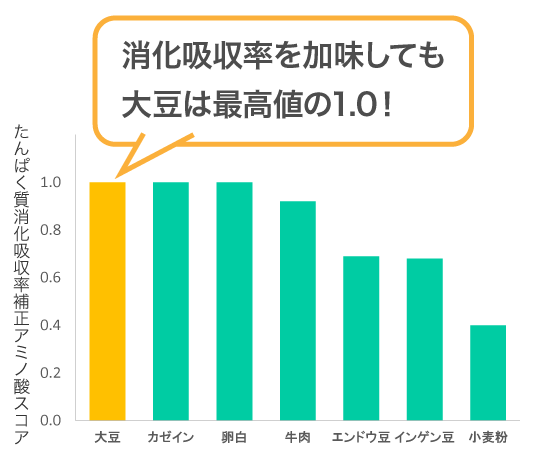

さらに、1990年にはFAOとWHOはアミノ酸スコアの信頼性を高めるために、たんぱく質としての消化吸収率を加味することを推奨しました。これを「たんぱく質消化吸収率補正アミノ酸スコア(PDCAAS)」といいます。

たんぱく質消化吸収率補正アミノ酸スコアとは、従来のアミノ酸スコアに消化吸収率を加えたもので、たんぱく質の質を評価する最新の方法です。計算は以下の式で算出します。

PDCAAS=アミノ酸スコア×消化吸収率

これは国際的に妥当とされるもので、指数は1.0が最高値となっています。この方法で算出すると、大豆たんぱく質は牛乳(カゼイン)や卵(卵白)のたんぱく質と同様、スコア1.0の最高点であることがわかりました1)。

これによって、大豆たんぱく質はやはり栄養的に優れた、良質なたんぱく質であるということが再確認されたのです。

納豆・豆腐・豆乳のアミノ酸スコアは?

大豆から作られている食品には納豆や豆腐・豆乳がありますが、これらのアミノ酸スコアはどうなのでしょうか。

大豆のアミノ酸スコアが100だからといって、加工の段階でアミノ酸量が変わることもあるかと思いますので他の大豆製品も100とは限りません。そこで食品中に含まれているアミノ酸量から、実際に計算して算出してみます。アミノ酸スコアの計算方法は以下になります。

<アミノ酸スコアの算出式>

食品タンパク質の第一制限アミノ酸含量(mg/gN)÷アミノ酸評定パターン当該アミノ酸含量(mg/gN)×100

「制限アミノ酸」とは基準値を下回るアミノ酸のことで、特に最も少ないものを「第一制限アミノ酸」といいます。大豆は1973年のスコアではメチオニンが第一制限アミノ酸とされていますので、メチオニンが基準値を上回っていれば、他のアミノ酸も基準値を上回っていることになります。

メチオニンについては、メチオニンから作られるシステインも計算に含める必要がありますので、これらの合計を1985年の基準値と比較します。

<窒素1gあたりのアミノ酸含有量と基準値比>

| 食品 | メチオニン | システイン | 合計 | 基準値比 |

| 大豆 | 86mg | 98mg | 184mg | 115% |

| 木綿豆腐 | 80mg | 82mg | 162mg | 101% |

| 絹ごし豆腐 | 82mg | 97mg | 179mg | 112% |

| 納豆 | 90mg | 110mg | 200mg | 125% |

| 無調整豆乳 | 83mg | 93mg | 176mg | 110% |

| 調整豆乳 | 76mg | 93mg | 169mg | 106% |

| おから | 89mg | 98mg | 187mg | 117% |

| 厚揚げ | 80mg | 84mg | 164mg | 103% |

※窒素1g中のメチオニンおよびシステイン含有量は「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」を参照

※基準値比は1985年のメチオニン+システインの評点パターンである160との比

アミノ酸含有量は各食品で大きな差がないことが分かりますね。いずれの食品も基準値の160mg以上を含んでいるという計算結果になりました。

したがって、大豆だけでなく豆腐・納豆・豆乳のいずれもアミノ酸スコアは100であるといえます。

他のサイトを参照すると、大豆のスコアは100としながらも豆腐や豆乳のスコアは86と書かれていることがありますが、これらは1973年のスコアをコピペしているだけなので注意して下さい。

米と大豆にはアミノ酸の補足効果がある

それでも以前の大豆のアミノ酸スコアは86だったことが気にかかるという方には朗報があります。

それは、食品に含まれるアミノ酸には「補足効果」があるということです。

補足効果とは、アミノ酸スコアの低いたんぱく質に、不足している必須アミノ酸を適切な割合で加えることで、そのたんぱく質の栄養価が改善する効果のことをいいます。そして、大豆においてこの補足効果が発揮される食品がお米です。

お米に含まれるアミノ酸ではリジンが少なくメチオニンが多いのですが、大豆は反対にリジンが多くメチオニンが少なめです。つまり、大豆とごはんを一緒に食べることによってそれぞれが不足するアミノ酸を補い合い、結果としてバランスよく必須アミノ酸を摂取することができるのです。

(※なおアミノ酸の補足効果のためにはそれぞれの食品を同時に食べることが大切で、数時間遅れで別々に食べた場合にはほとんど効果がみられないようです。)

栄養価の高い大豆は積極的に食事に取り入れて、毎日の健康づくりに活かしていきましょう。

まとめ

- 大豆のアミノ酸スコアは1973年の基準では86になっていたが、1985年に基準値が改められ100になっている。

- たんぱく質の栄養価はラットを使った実験の基準をもとにしていたため、大豆の栄養価は過小評価される原因となっていた。

- たんぱく質の消化吸収率を考慮しても、大豆たんぱく質は良質なたんぱく質である。

- 大豆と同様に、納豆や豆腐・豆乳もアミノ酸スコアは100である。

- 大豆とお米には補足効果があり、一緒に食べることによってたんぱく質の栄養価が高まる。

参考文献

1) FAO/WHO: Protein Quality Evaluation. Report of the Joint FAO/WHO Expert Consultation, 1989.

杉山英子・里井恵子・小長谷紀子:「基礎栄養学―食生活と健康について考えるための基礎」.化学同人, 2010.

文部科学省:日本食品標準成分表2015年版(七訂)

林淳三:「改訂 基礎栄養学」.建帛社,2010.