この記事は第三者の監修を受けています。

竹中美恵子 先生(小児科医/小児慢性特定疾患指定医/難病指定医)

竹中美恵子 先生(小児科医/小児慢性特定疾患指定医/難病指定医)

「女医によるファミリークリニック」院長。

2009年、金沢医科大学医学部医学科を卒業。広島市立広島市民病院小児科などで勤務した後、自らの子育て経験を生かし、「女医によるファミリークリニック」(広島市南区)を開業。産後の女医のみの、タイムシェアワーキングで運営する先進的な取り組みで注目を集める。 日本小児科学会、日本小児皮膚科学会、日本周産期新生児医学会、日本小児神経学会、日本リウマチ学会などに所属。

現在様々なプロテインが市販されていますが、その中でも子供向けのプロテインとして「ジュニアプロテイン」があります。

「プロテイン」という化学的な言葉の響きもあり、なんとなく「子供にプロテインはよくないのではないか」と気になるところです。

そこで今回は子供のプロテイン利用にあたり、デメリットや副作用はないのかや、人工甘味料の影響について解説していきます。

目次

そもそも「プロテイン」とは?

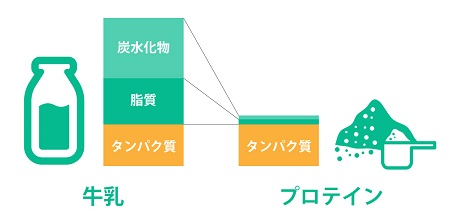

そもそも”Protein”とはタンパク質のこと。市販されている「プロテイン」は、牛乳や大豆の原料から脂肪分や糖質などを除去し、ドリンクや粉末状にしています。

つまりタンパク質自体が濃縮されているわけではなく、タンパク質以外の成分を省いたものというイメージです。

ステロイドを含むドーピングや筋肉増強剤といった「薬」とは異なり、食事で不足するたんぱく質を補う目的で利用する「食品」になります。

したがってプロテインを飲むことによってすぐに体に何らかの悪影響が出る、という副作用はありません。プロテインを飲むと体を悪くしてしまうというのなら、肉を食べても魚を食べてもダメということになってしまいます。

ただし、プロテインは食事でとるごはんやお肉と比べるとたんぱく質の量が多く、水に溶かして手軽にとれてしまうので、たんぱく質の過剰摂取には注意しなければなりません。

よく心配される副作用・影響

以下は「プロテインの副作用」としてよく挙げられる噂です。

- 筋肉がムキムキになる?

- 身長の伸びが止まる?

- 体脂肪が増えて太る?

- 肝臓・腎臓に負担がかかる?

- 人工甘味料をとりすぎる?

これらが本当かどうか、以下順番にご説明していきます。

筋肉がムキムキになる?

プロテインを飲むだけで筋肉がつくということはありません。

プロテインはドーピングのような薬剤とは異なり、あくまでたんぱく質を補うための食品ですので、筋肉をつけるには運動が必要です。

また子供の場合、本格的なウエイトトレーニングは練習でもしないと思いますので、「スポーツをしている子供にプロテインを飲ませていたら、いつの間にかムキムキになってしまった」ということはまず起こりません。

タンパク質を過剰にとったとしても、余剰分は体脂肪に代謝されるだけです。

子供の身長が止まる?

「筋肉がつきすぎるために骨の成長が止まり、身長が伸びなくなる」という風に言われることがありますが、これは間違いです。

前述しましたようにプロテインを飲んで筋肉ムキムキになることはありません。むしろ骨の成長にはカルシウム摂取だけでなく、たんぱく質の摂取も必要になります。カルシウムが骨の材料だとすれば、それを伸ばすのがたんぱく質というイメージを持つとよいでしょう。

詳細記事:身長を伸ばすために必要な7つの栄養素 >

ただ一方で、たんぱく質だけを過剰に摂取すると、体内のカルシウム排出を促進してしまうという悪影響があります。そういう観点ではプロテインを飲みすぎると、身長が伸びない原因となるかもしれません。

しかしスポーツをしている子供であれば、していない子供よりも多くのカロリーやたんぱく質が必要になります。

子供用の「ジュニアプロテイン」であれば1食分あたりのタンパク質量も多くないため、簡単には過剰摂取にはならないでしょう。

もし食事を3食しっかりとっている上に、普通の大人向けのプロテインを1日に2杯も3杯も飲んでいる場合には、さすがにたんぱく質の摂りすぎになるでしょう。

肝臓や腎臓に負担がかかる?

たんぱく質の消化吸収・代謝は胃や小腸、肝臓、腎臓と体の様々な臓器で行われます。

このことから「たんぱく質の過剰摂取は肝臓や腎臓に障害をきたすのでは?」といわれることがありますが、この説については十分な科学的根拠がありません。

肝機能の障害は肥満や運動不足・アルコールの過剰摂取などが原因だったり、腎機能の障害は糖尿病や高血圧などが主な原因だったりします。

肝臓・腎臓が悪い方はたんぱく質の摂取量を調整するよう指導されることがありますが、たんぱく質が肝障害・腎障害を引き起こすというわけではないのです。

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、過剰摂取による健康障害が発生するリスクを表す「耐容上限量」は、たんぱく質において設定されていません。

たんぱく質の上限が決まっていないのはなぜなのでしょうか。このことについて「『日本人の食事摂取基準』策定検討会報告書」では次のように記載しています。

たんぱく質の耐容上限量は、たんぱく質の過剰摂取により生じる健康障害を根拠に設定されなければならない。最も関連が深いと考えられるのは、腎機能への影響である。

健康な者を対象としてたんぱく質摂取量を変えて腎機能への影響を検討した比較試験のメタ・アナリシスでは、35%エネルギー未満であれば腎機能を低下させることはないだろうと結論している。(※1)

また、20%エネルギー以上(又は1.5g/kg体重/日以上又は100g/日以上)の高たんぱく質摂取が腎機能(糸球体濾過率)に与える影響を通常または低たんぱく質(高たんぱく質摂取群よりも5%エネルギー以上低いものとする)に比べたメタ・アナリシスでは、優位な違いは観察されなかった。(※2)

しかし、試験期間が短いなど課題が多く残されている。したがって、現時点ではたんぱく質の耐容上限量を設定し得る明確な根拠となる報告は十分ではない。

以上より、耐容上限量は設定しないこととした。

難しい言葉が並んでいますが、「メタ・アナリシス」とは独立した複数の研究を統合し、総合的に解析することをいいます。

同じテーマでも「効果がある」「効果がない」と異なる結果がでることはよくあるので、メタ・アナリシスはより信頼度が高い研究結果とされています。

そしてこのメタ・アナリシスの結論として、たんぱく質のとりすぎが腎機能に影響を与える十分な根拠はなかったとしています。

体脂肪が増えて太る?

もし仮に、毎日ハンバーグばかりを好きなだけ食べたらどうなるでしょうか?カロリーオーバーで太ってしまうでしょう。

プロテインも摂りすぎれば同じように太ります。

たんぱく質は筋肉の合成のほか皮膚や免疫やホルモンなど体の様々な組織の材料になりますが、余った分のたんぱく質は体脂肪に変換されてしまいます。

プロテインは食事でとる肉や魚と比べると低脂肪・低カロリーではあるものの、ジュニア用プロテインでも多少のカロリー(1食分で50~80kcal)はあります。

食事で足りない分の栄養補助として使用する分にはデメリットはありませんが、カロリー過多には注意しなければなりません。

人工甘味料を摂りすぎになる?

プロテインには飲みやすくするためにいくつかの添加物が使用されています。

主な添加物には着色料や香料・乳化剤などがあり、特に人工甘味料(アスパルテーム、スクラロース、アセスルファムK)には注意が必要です。

人工甘味料はカロリーを抑えられる・虫歯にならないというメリットがありますが、腸内環境を悪化させる可能性や発がん性の可能性が指摘されています。

最近では最も広く使われている人工甘味料の「アスパルテーム」が、世界保健機関(WHO)傘下の国際がん研究機関(IARC)によって「発がん性の可能性がある」物質に分類される見通しとなりました。(※3)

4段階ある発がん性の可能性のうち、アスパルテームは下から2番目の「2B」に指定されています。これはエンジンの排ガスや、鉛のほか、ココナッツオイルや漬物なども含まれており、ここに分類されたから直ちに危険というわけではありません。(※4)(※5)

1日あたりの許容摂取量として体重1kgあたり40mgとされており、相当多く飲まないと発がん性のリスクはない、ともいえます。

一部の実験では発がん性を示唆しているものの、まだエビデンスとして不十分であるため、今後アスパルテームの分類が「2B」から変動する可能性もあるでしょう。

まとめ

プロテインを飲ませる際には「あくまで食事の不足分を補うもの」ということはきちんと子供に伝えておきましょう。

「足りなかったらプロテインで補えばいい」と考えてプロテインに頼り切る食習慣になってしまっては、それこそプロテインを飲ませる弊害といえます。

とはいえ運動量の多い子供や、好き嫌いやアレルギーのある子供にとって、栄養が不足しやすいのも事実。そんな方にはプロテインは低脂肪で手軽にたんぱく質やビタミンを補給出来る点で便利な食品です。

ただなんとなく飲むのではなく「自分にとって必要なのか」「何のために飲むのか」を踏まえた上で、メリットを活かして適宜利用するとよいでしょう。

また当社では国内製造の大豆タンパク質を使ったジュニアプロテインを販売しています。

人工甘味料・合成着色料・保存料は不使用で、残留農薬や放射線、重金属の検査も全てクリアしているので、子供が毎日飲んでも安心です。

不足しがちな栄養を補い、成長期の体づくりをサポートします。

参考文献

伊藤貞嘉 佐々木敏 監修:厚生労働省「日本人の食事摂取基準」策定検討会報告書.第一出版,2020.

(1)Van Elswyk ME, Weatherford CA, McNeill SH. A Systematic Review of Renal Health in Healthy Individuals Associated with Protein Intake above the US Recommended Daily Allowance in Randomized Controlled Trials and Observational Studies. Adv Nutr 2018; 9: 404-18.

(2)Devries MC, Sithamparapillai A, Brimble KS, et al. Changes in Kidney Function Do Not Differ between Healthy Adults Consuming Higher- Compared with Lower- or Normal-Protein Diets: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Nutr 2018; 148: 1760-75.

(3)人工甘味料アスパルテーム、WHO機関が初めて発がん可能性リスト掲載へ(ロイター)

(4)厚生労働省 IARCグループ1〜2B一覧 https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000529380.pdf

(5)農林水産省 国際がん研究機関(IARC)の概要とIARC発がん性分類について https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/priority/hazard_chem/iarc.html