こんにちは。管理栄養士の盛岡です。

「いつも通りの力を出せていれば・・・」。試合を振り返って、このように思ったことは誰しもあるのではないでしょうか。試合前の食事は、試合で最高のパフォーマンスを発揮するためのコンディション調整の一要因となります。

試合(運動)時の主なエネルギー源は糖質と脂質です。糖質は「グリコーゲン」というエネルギー源として肝臓と筋肉に貯蔵されていますが、貯蔵量は脂肪に比べ少なく、グリコーゲンが少なくなると運動が継続できなくなる一因となります。

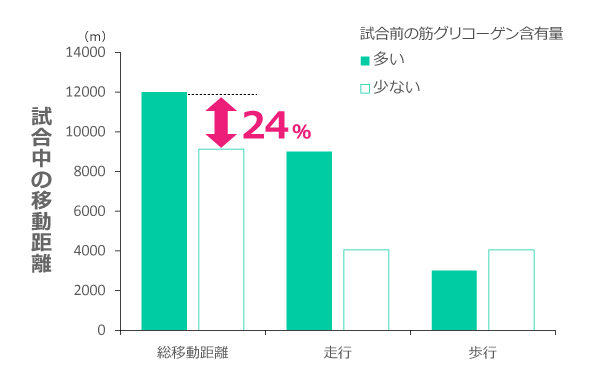

こちら(1)は試合前のグリコーゲン貯蔵量が十分にあるグループと、貯蔵量がその半分しかないグループとで、サッカーの試合中の走行距離を比較したグラフです。

グリコーゲンが十分にあるグループと比較すると、グリコーゲンの少ないグループは試合中の走行距離が24%も少なく、移動距離の半分が走ることではなく歩くことによる距離になっていたのです。

このように糖質補給をはじめとした試合前の食事は、試合時のパフォーマンスに大きく影響します。

今回は、試合前および試合時は糖質が不足しないように、いつのタイミングで、どのような食事・食品を摂取し、どのような点に注意したらよいのかなど、試合前1週間からの食事管理について解説していきます。

関連記事:試合前日~当日の食事方法 ›

目次

事前に宿泊先の食環境を調べる

試合前を自宅で普段と同じように過ごせるのであれば問題ありませんが、県外や場合によっては海外まで遠征して、ホテルや旅館に宿泊することも多いかと思います。

食事が宿泊先で提供される場合は、事前に食事内容を確認し、可能であれば食事内容や時間に関するリクエストを伝えておきましょう。

私の場合はうどんが好きなので、県外のマラソン大会に出場する場合、ホテルの近くにうどん屋さんがないかよく探します。外食やコンビニなどで食事を調達するのであれば、どのようなお店が近くにあるのか事前に情報収集をしておくといいですね。

試合1週間前からの食事管理

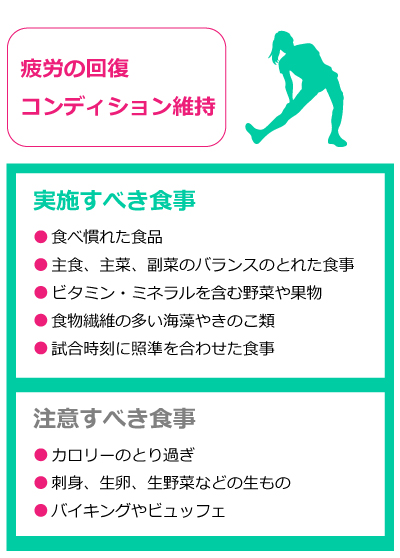

試合前の調整では、練習の疲労を取り除くことや、風邪などでコンディションを崩さないようにすることが、食事において重要なポイントです。

早朝にスタートするマラソンのレースなどでは、体のリズムをそれに合わせることも必要になります。持久系競技においては、3日前からカーボローディングの食事にすることも検討しましょう。

食べ慣れた普段の食事を食べる

試合前調整期だからといって特別なものを食べる必要はありません。むしろ食べ慣れた食材を選び、「主食+主菜+副菜+果物+牛乳・乳製品」の基本の食事の形を揃えることが大切です。

いつも食べない食材を選ぶと、かえってコンディションが崩れる恐れがあります。食事においてもルーティンを守ることが、メンタルの面でも過度の緊張を防ぐことができるのでよいでしょう。

食べる量を考慮する

試合前調整期は練習量が少なくなりますので、食べ過ぎて体重が増えないようにしなければなりません。特に普段消費カロリーの多いアスリートは練習量を落とすと簡単に体重が増えることがありますので、腹八分目を心がけて下さい。

気が付いたら2kg太っていたということのないように、調整期は毎日体重を測り、食べる量を調整しましょう。

逆に試合前の緊張感から食欲が落ちてしまう場合は、コンディション維持を前提とした上で好物のものを増やし、食欲のわくようなメニューにします。うどんや茶碗蒸し、おかゆ、湯豆腐など消化に良くて食べやすい料理がよいでしょう。

全く食事がのどを通らなくなって何も食べなくなる、というのは最悪のパターンです。食欲不振がひどいときには果物でもゼリーでもそうめんでもいいので、まずはエネルギー(カロリー)を補給することが最優先になります。

ビタミン・ミネラルを十分にとる

試合前は緊張感が高まり、ストレスがかかりやすい傾向にあります。風邪をひいて体調を崩した状態で試合に臨むというということのないよう、コンディションを整えるために、ビタミン・ミネラルを多く含む野菜・海藻類・果物を十分とるようにしましょう。

免疫力アップには特にβカロテン(ビタミンA)やビタミンCの摂取が大切です。

βカロテンはにんじんやほうれん草・トマト・ピーマンなどの緑黄色野菜に、ビタミンCはみかんやキウイなどの果物やじゃがいも・ブロッコリーなどに多く含まれています。

また野菜ジュースや果汁100%のフルーツジュースはおすすめです。野菜ジュースであればβカロテン、オレンジジュースであればビタミンC、ぶどうジュースであればポリフェノールといったように、抗酸化作用のある栄養素を手軽に摂取できます。

食の安全性を最優先にする

食中毒や感染症にかからないようにするために、食事の衛生環境には十分注意しましょう。具体的には次のポイントをチェックして下さい。

- 刺し身・寿司・牡蠣・甲殻類・生卵などの生ものは控える

- 野菜は生野菜ではなく温野菜や煮物・スープなど加熱した料理で食べる

- 外食の際にはバイキングやビュッフェなど料理が提供されて長時間経っているものは控え、オーダーしてから料理されたものを食べる。

- 作ってから時間の経ったおかず・お惣菜は食べないで、できるだけその日に作った料理を食べる

- 食事前には手洗い・うがいを徹底する

「生野菜はダメとか、そこまで気を使わなくていいのでは?」と思うかもしれませんが、例えばもし学生生活最後の夏の大会で、お腹を壊して全く実力を出しきれなかったとなったらどうでしょうか。悔やんでも悔やみきれないですよね。

大事な試合の直前に体調を崩してしまったらこれまでの努力が全て水の泡になりかねません。万全のコンディションで臨むためにも、万が一を考えて出来る限りリスクの少ない食事を選んで下さい。

お腹の調子を整える

試合前は緊張感やストレスから、便秘や下痢の胃腸トラブルを起こすことがあります。便秘の対策としては食物繊維を多く含む野菜、きのこ類、海藻類をとり、十分な水分摂取を心がけましょう。

ヨーグルトやヤクルトも腸の働きを整える善玉菌である乳酸菌を含んでいますので、便通を整えるのに役立ちます。また、毎日決まった時間にトイレに行く習慣をつけることも大切です。

ただし、これは次回のページでもお伝えしますが試合前日から当日にかけては腸内のガス発生を抑える必要があるため、食物繊維を多くとるのはよくありません。

すでに体調を崩しぎみの状態になっている場合は、遠征先でレトルトのお粥を持参していくと安心です。

試合開始時刻に生活リズムを合わせる

試合当日は試合開始の3~4時間前までに食事をすませるのが理想です。

試合開始時刻から逆算して、食事や補食の時間、睡眠時間、起床時刻など、生活のリズムを試合当日に合わせていきましょう。

例えば試合が朝の10時に開始するのであれば、朝7時までに食べる必要があります。当日だけ早起きするのではなく、少なくとも1週間前から早起きして食事をとることで、体内時計のリズムを作ることができます。

試合3日前からのカーボローディング

運動量の多い競技では試合終盤まで全力で走れるスタミナを維持することが、勝敗を決める重要なカギとなります。

試合前の調整期では本番当日までに体を休ませて疲れをとりながらエネルギーを蓄えておくことが大切ですが、そこで有効なのが「カーボローディング」という調整方法です。

カーボローディングとは

カーボローディングとは運動時のエネルギーとなるグリコーゲンを通常より多く体に貯蔵するために、高糖質食と運動の調整によりグリコーゲン貯蔵レベルを高めるための方法です。

「カーボ」とは炭水化物(特に糖質)のことで、これを体内に貯蓄する(ローディング)ことからカーボローディングといいます(グリコーゲン・ローディングとも呼ばれます)。

グリコーゲンとは

グリコーゲンとは体全体に貯蔵されている糖質で、脳や赤血球を除くほとんどの細胞に存在します。筋肉にもグリコーゲンが貯蔵されており、運動の際に血糖の利用のみでは不十分な際に、グリコーゲンを分解することでエネルギー源として利用されます。

方法としては試合1週間前からトレーニング量を減らし、試合3日前から高糖質食に切り替えていきます。間食も活用しながら、ごはんやパン、麺類などの糖質源を普段のおよそ1.3~1.5倍の量をとることが目安です。

(厳密には体重1kgあたり10~12gの高糖質食をとり、トレーニングは控えることでグリコーゲン貯蔵レベルを高めることが報告2)されています。)

カロリーの摂りすぎにならないよう、主菜や副菜のおかずは逆に控えめにします。ビタミン・ミネラルが不足しやすいので、野菜ジュースやサプリメントで補うとよいでしょう。

実施の基準

カーボローディングはすべての競技種目の選手に必要な方法ではなく、運動の持続時間が90分以上、高強度の持久性競技において有効な食事法です。

実施を考える場合

- 高強度の持久性運動で、グリコーゲン貯蔵が必要と考えられる種目(マラソン、トライアスロン、クロスカントリースキー、サッカーなど)

- 運動が90分以上続く場合

- 普段適正な量の糖質を摂取している場合

- 糖質の多い特殊な食事をする意欲が選手にある場合

- 3~5日間の非常な高糖質食を禁忌する理由がない場合

実施を考えない場合

- 持久性運動ではなく、競技種目のエネルギー源が通常の食事で十分まかなえる場合

- 試合時間が60~80分以下の場合

- 高強度の短時間運動でカーボローディングによる体重増加が競技に影響する場合(短距離走、フィールド競技など)

- 普段から糖質の摂取量が多い場合

- 不安定型糖尿病または高脂血症の疾患を有している場合

- その他非常な高糖質食が禁忌な場合

長時間の持久性競技でない場合、通常体内に貯蔵されているグリコーゲンでまかなえるため、わざわざいつもと異なる食事をとるメリットはあまりありません。

陸上長距離でも5,000mや10,000m程度の距離なら、3日前からしなくとも前日と当日を糖質中心の食事にする程度でよいでしょう。

カーボローディングのメニュー例

例として、下記は体重60kgの男性マラソンランナーを想定したカーボローディングメニューになります。

| 食事区分 | メニュー | エネルギー (kcal) |

| 朝食 | ごはん大盛り (250g) |

420 |

| じゃが芋とわかめ のみそ汁 |

65 | |

| 目玉焼き | 102 | |

| ブロッコリー (+マヨネーズ) |

41 | |

| バナナ1本 | 77 | |

| 補食1 | おにぎり1個 | 166 |

| オレンジジュース (200cc) |

88 | |

| 昼食 | 力うどん | 429 |

| おにぎり1個 | 166 | |

| ジャムヨーグルト | 162 | |

| 補食2 | ロールパン2個 (ジャム付き) |

244 |

| 大福もち1個 | 141 | |

| 夕食 | そうめん | 368 |

| ジャムトースト1枚 | 212 | |

| オニオンスープ | 109 | |

| 補食3 | ホットケーキ2枚 | 518 |

| オレンジジュース (200cc) |

88 |

総エネルギー量:3,396kcal

総炭水化物量:611g

いかがでしょうか。食事のほとんどが炭水化物であることが分かるかと思います。マラソン選手の場合、トレーニング期の摂取エネルギーは4,000kcal以上必要になりますが、試合前は練習量を抑えていることを考え、それよりもカロリーを控えめにしています。

カーボローディングは多量の炭水化物が体内に入ることから血中のミネラルバランスにも影響するだけでなく、筋グリコーゲンの増加は体水分の蓄積を伴うので、注意が必要です。

望ましいのは、まず練習で試し、方法が体に合っているかどうかを確認してみることです。体に合わないと感じた場合、ごはん・パン・麺類の量を減らして、主菜の量を増やして調整しましょう。

関連記事:カーボローディングとは?効果と食事法を徹底解説 ›

まとめ

- 試合前の調整期は食べ慣れた食材を選ぶ

- 試合を想定した生活リズムにする

- ビタミン・ミネラルはしっかりととる

- 食中毒にならないよう、衛生面に注意する

- 持久性競技の場合は3日前からのカーボローディングも検討する

参考文献

田口素子・樋口満 編:「体育・スポーツ指導者と学生のためのスポーツ栄養学」.市村出版,2014.

加藤秀夫・中坊幸弘・中村亜紀 編:「スポーツ・運動栄養学」.講談社,2012.

小林修平・樋口満 編:「アスリートのための栄養・食事ガイド」.第一出版,2001.

木元幸一・後藤潔 編:「生化学」.建帛社,2009.

1) Kirkendall DT: Effect of nutrition on performance in soccer. Med Sci Sports Exerc,25:1370-1374,1993.

2) Bussau VA: Carbohydrate loading in human muscle: an improved 1 day protocol. Eur J Appl Physiol, 87: 290-295, 2002.