こんにちは。スポーツ栄養士の盛岡です。

筋力をつけるためにはたんぱく質をとる、というイメージがありますが、持久系競技ではボディビルダーのように筋肥大をさせる必要はありません。むしろ大きな筋肉はかえって邪魔になってしまいます。

では持久力や体力をつけるためには、どんな栄養が必要になるのでしょうか?

持久力はマラソンや陸上長距離の選手はもちろん、サッカー・バスケットボール・テニス・ラグビーなど幅広い競技のアスリートに必要な能力です。

持久力がなければハードな練習を長時間集中して行うことができませんし、大事な試合では後半に足が止まってしまい逆転されてしまうかもしれません。

そこで今回は体力・持久力を高めるための食事方法についてご説明いたします。

目次

基本はバランスのよい食事をとること

まず先に断っておきたいのが、「これは食べてはいけない」「これさえ食べればよい」というような食べ物はない、ということです。

私達の体は何か1つの栄養素でできているわけではなく、それぞれが複雑に絡み合って筋肉や血液などの各組織を作っています。

そして食べ物の中にも様々な栄養素が含まれており、少なければ欠乏症・食べ過ぎれば過剰症のリスクが現れます。基本ではありますが、持久系をつける上でも食事はバランスと適量を守ることが大切であるということです。

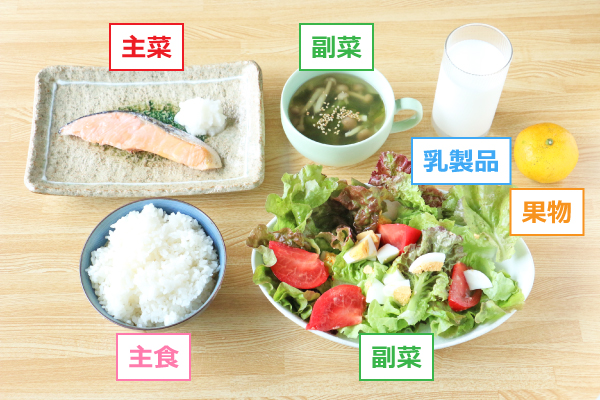

食事メニューを考える際には、ごはんと一汁二菜のおかずに果物・乳製品を揃えた献立を意識しましょう。

上の写真のような食事が、栄養バランスの整った「フルコース型」のメニューになります。

これをベースとして、持久系競技において特に必要量が多くなる栄養素についてご説明していきます。

持久性競技の特性

マラソンやロードバイクのような持久系競技は、陸上の短距離や野球などの瞬発力が要求される競技と違い、有酸素運動を長時間続けます。

持久性運動では筋肉には一度に大きな負荷がかかることはないものの、大量の酸素やエネルギーを消費することが大きな特徴です。また練習においても長時間の有酸素運動が中心で、最大筋力の増加を目的としたウエイトトレーニングの実施は多くはやりません。

もちろんマラソンなどであってもスピードが求められることはありますが、筋肉隆々な肉体を目指したりはしないですよね。

また運動後の疲労は、瞬発系競技であれば筋肉の損傷による疲労が大きいですが、一方で持久系競技ではグリコーゲンの枯渇という意味合いが強くなります。

グリコーゲンとは体内に貯蔵されたエネルギー源のことで、たくさんのブドウ糖が繋がった構造の物質です。食事から摂取した糖質は、肝臓や筋肉でグリコーゲンとして貯蔵されており、血糖値の維持や運動時のエネルギー源として必要に応じて使われています。

このことから持久性競技選手の栄養摂取は、瞬発系競技選手と比べ以下のような特徴があります。

- エネルギー源となる糖質の必要量は比較的多い

- 筋肉の材料となるたんぱく質の必要量は比較的少ない

- 貧血の対策のために鉄分の必要量が比較的多い

- 汗で排出されるためカルシウムの必要量が比較的多い

この点を抑える上で、食事においては次の4つのポイントが重要になります。

ポイント①エネルギー補給

エネルギー源となる糖質(炭水化物)を多めにとる

有酸素運動では、運動強度は低いものの運動時間が長いために、エネルギー(カロリー)の消費量が多くなります。

食事ではこの消費量に見合うエネルギーを運動前に補充し、また運動後には消費されたグリコーゲンの回復のために糖質(炭水化物)をしっかり摂取することが大切です。

練習の途中でお腹がすいて集中力が一気に落ちた経験を持つ方も多いでしょう。これは「ハンガーノック」といい、エネルギー消費量の多い持久系競技で多く見られる現象です。

また、体のエネルギー源であるグリコーゲンは糖質から作られているため、練習後の糖質摂取が不足していると疲労感が残ったり、筋肉の超回復が遅れる原因となってしまいます。

関連記事:筋肉の疲労回復で大切な運動後の食事 ›

アスリートは食べることにストレスを感じる選手も多いですが、必ずしもごはんだけで全てまかなう必要はありません。食べやすい麺類や低脂肪・高糖質な和菓子なども活用しましょう。

| 料理区分 | 糖質を多く含む食べ物 |

| 主食 | ごはん、ぱん、麺、シリアル |

| 果物 | バナナ、りんご、みかん |

| 菓子 | まんじゅう、カステラ |

| その他 | エネルギーゼリー、ジュース |

まずは朝・昼・晩の3食きちんと主食をとるように心がけて下さい。また夕方の練習では、始める1時間前くらいにバナナやカステラ・ゼリーなど消化のよい食べ物でエネルギーをチャージするのも、質の高い練習をするために有効です。

主食の量をより詳細に知りたい方は「アスリートに必要なご飯の量」をご参照下さい。

糖質の代謝に関わるビタミンB1

摂取した糖質をフル活用する上では、その糖質の代謝に関わるビタミンB1をとることも大切です。

糖質は体の中で吸収されたのちに「TCA回路」という代謝経路に入り、最終的にATP(アデノシン三リン酸)というエネルギー物質に変換されます。

このTCA回路での糖質代謝にビタミンB1が使われるため、食事のビタミンB1摂取が不足していると疲労感の原因になります。

ビタミンB1は動物性食品を中心に広く含まれていますが、特に豚肉やウナギ、タラコに多く含まれています。また、お米は白米よりも玄米や雑穀米にビタミンB1が多く含まれていますので、白米に混ぜて毎日の食事に少しずつ取り入れてみるとよいでしょう。

ポイント②鉄分の補給

持久性競技では運動量が多い分酸素を多く消費し、その酸素を運ぶための鉄分の需要も増えるため、鉄分不足による貧血(鉄欠乏性貧血)を起こしやすくなります。

持久力というと有酸素運動で使われる赤筋(遅筋)がどれだけ発達しているかにもよりますが、肺活量を含め「酸素を運ぶ力」自体も大切です。

日本陸上連盟が2009年に国体強化指定となっている中学生・高校生・成年170人を対象に血液検査を行ったところ、なんと約25%の選手が貧血の判定を受けたそうです。

貧血の状態では酸素を運ぶ力が低下してしまうので、普段の食事から鉄分をしっかり補給して予防に努める必要があります。

鉄分はレバーや牛肉、大豆、ほうれん草や小松菜などに多く含まれており、特に動物性食品であるレバーや牛肉には体に吸収されやすい「ヘム鉄」が含まれているのでおすすめです。

鉄分を多く含む食べ物については、下記のリンクページに一覧で掲載していますので、よろしければ参考にして下さい。

また、豆腐や野菜・海藻など植物性食品に含まれている鉄分は「非ヘム鉄」という吸収率があまりよくない鉄分なのですが、ビタミンCやクエン酸を一緒にとることで、これらの栄養素が鉄分と結合して吸収率がよくなります。

ビタミンCはみかんやキウイなどの果物や、キャベツ・ピーマン・ブロッコリー・じゃがいもなどに多くふくまれています。みかんのような柑橘系の果物であれば、ビタミンCとクエン酸の両方がとれるのでおすすめです。

反対に、お茶やコーヒーに含まれているタンニンは鉄分の吸収を阻害します。すでに貧血ぎみになっている方は食事中は控えて、代わりに水を飲むようにしましょう。

ポイント③カルシウムの補給

持久性競技ではカルシウムを意識してとって強い骨をつくることは大切です。

なぜならマラソンなどの競技では運動量が多いゆえに、汗によってカルシウムが多く排出されてしまうためです。カルシウム不足によって骨が弱い状態で競技を行っていると、マラソンのような同じ動作を繰り返す競技では疲労骨折を起こしやすくなります。

またサッカーやラグビーのようなコンタクトスポーツでも、選手同士の接触による骨折のリスクが高いので注意が必要です。

カルシウム補給で一番いい食品はやはり牛乳です。牛乳はまとまった量をとりやすいのでカルシウムを多く摂取でき、しかも一緒に含まれている乳糖やCPC(カゼインホスホペプチド)という成分があるおかげで吸収率も高いです。中学生や高校生であれば1日2~3杯は飲むことをおすすめします。

牛乳だとお腹を下してしまうという方は、チーズやヨーグルトといった他の乳製品をまず試してみましょう。カルシウムはそのほかに小松菜やほうれん草などの緑黄色野菜や、ひじきやわかめなどの海藻類、豆腐や納豆、小魚に多く含まれています。魚の缶詰であれば骨ごと食べられるのでカルシウムを多く摂取できます。

持久力やスピードアップに直接つながるわけではありませんが、ケガをして長期離脱となってしまいますと、治療して体力をもとのレベルに戻すまで数ヶ月かかる恐れがあります。普段からリスクに備えて栄養補給を行いましょう。

ポイント④良質なたんぱく質摂取

はじめに持久性競技の選手は、瞬発系競技の選手よりもたんぱく質必要量は少ないとお伝えいたしましたが、それでも体力増強のためにはたんぱく質摂取は大切です。

スポーツをしていない人が健康な体を維持するために必要なたんぱく質摂取量は、体重1kgあたり0.8~1.0gになりますが、持久性競技では体重1kgあたり1.2~1.4gとおよそ1.5倍のたんぱく質が必要となります。体重60kgの選手であれば72~84gのたんぱく質が必要ということになります。

(※ちなみに瞬発系競技においては体重1kgあたり1.2~1.7gのたんぱく質摂取が推奨されています。)

たんぱく質の摂取量が少ないと筋肉の疲労回復が遅れ、トレーニングの効果が薄くなってしまいます。また、たんぱく質は血液中で酸素を運ぶ「ヘモグロビン」の材料にもなっているため、たんぱく質不足は貧血の原因ともなります。

たんぱく質は肉類や魚・卵・牛乳・大豆に良質なたんぱく質が多く含まれています。たんぱく質補給という意味でも牛乳は便利ですね。

注意点として、朝は食事を全くとらなかったり、パンだけしか食べていなかったりしませんか?

体の筋肉は常に合成と分解を繰り返しています。朝に良質なたんぱく質をとっていないと、筋肉の分解がどんどん進んでしまいます。一度にたくさんの量を食べるよりも、朝・昼・晩の3食(+補食)で良質なたんぱく質をきちんととるようにしましょう。

過度の減量に注意

持久性競技の選手は体を軽くしたいとの思いから減量に励む選手が多いですが、極端な食事制限には注意が必要です。

減量をするためにはエネルギー(カロリー)制限は必要ですが、極端な食事制限をすると栄養不足から筋力や体力の低下を引き起こし、コンディションを悪くする原因となってしまいます。

特に女性選手では、エネルギー不足はホルモンバランスを崩しやすくなり、月経不順や無月経を招いてしまいます。さらに女性ホルモンは骨の形成にも関わっているため、女性ホルモン不足から骨粗鬆症を引き起こす恐れもあります。

骨粗鬆症は高齢者がなるイメージがありますが、栄養不足や女性ホルモン不足が重なると10代・20代でも十分に起こりえます。なお、このエネルギー不足と無月経・骨粗鬆症の3つを合わせて「女性アスリートの三主徴」といいます。

減量に取り組む際には、十分なたんぱく質摂取を確保しつつ、軽めの脂肪・糖質制限を行いましょう。体脂肪の減少は月にマイナス1~2kgのペースであれば、コンディションを落としにくいですし、リバウンドもしづらくなります。

具体的な減量方法を知りたい方は「アスリートの減量のための食事方法」をご参照下さい。

サプリメントは補助として利用

プロテインやビタミン剤などのサプリメントは栄養素を手軽に摂取できるので便利ではあるのですが、まずは食事からしっかりと栄養をとることを心がけましょう。主食・主菜・副菜・果物・乳製品のバランスを意識した食事をとることによって、結果的に栄養素を過不足なくとれるようになります。

ただ食欲があまりないときや、遠征できちんとした料理を揃えられないとき、一人暮らしであったりするとどうしても栄養が偏ってしまうこともありますので、そんなときの補助としてサプリメントを活用しましょう。

特に糖質やたんぱく質・カルシウム・鉄分は不足しやすい栄養素です。

運動前の糖質補給にエネルギーゼリーは1つの選択肢ですし、朝や運動後のたんぱく質源にはプロテイン、牛乳が苦手な方にはカルシウムサプリ、貧血ぎみな方には鉄分サプリを適宜利用されるとよいでしょう。

要点まとめ

- 持久力をつける上では、主食・主菜・副菜・果物・乳製品のそろった栄養バランスのよい食事をとることが基本になる

- 持久性競技では、エネルギー源となる糖質と、糖質の代謝に関わるビタミンB1がより多く必要となる

- 体力増強には、瞬発性競技ほどではないものの、筋肉の回復のためにたんぱく質をしっかりとる必要がある

- 持久性競技では、カルシウムや鉄分をより意識してとり、体調管理に努める必要がある

- 極端な食事制限は体力を落としたり、無月経や骨粗鬆症につながる危険性があるため、減量は時間をかけて行う

- プロテインはサプリメントは補助として、食事の不足を補うために適宜利用する

参考文献

文部科学省:日本食品標準成分表2015年版(七訂)

嶋津孝・下田妙子 編:「臨床栄養学 疾病編[第2版]」.化学同人,2010.

加藤秀夫・中坊幸弘・中村亜紀 編:「スポーツ・運動栄養学」.講談社,2012.

田口素子・樋口満 編:「体育・スポーツ指導者と学生のためのスポーツ栄養学」.市村出版,2014.